Déconstruire toutes les idées reçues sur la climatisation

Le monde entier utilise des climatiseurs. En France, la Clim est méprisée et combattue par certains écologistes. Pourtant, elle permet de s’adapter aux effets du changement climatique. Il est temps de déconstruire toutes les idées reçues sur la climatisation.

❌ Idée reçue 1 : "La clim, c'est juste un confort pour les riches."

Cette affirmation, largement relayée dans les discours politiques et médiatiques, est fausse. La climatisation n’est pas un caprice de confort.

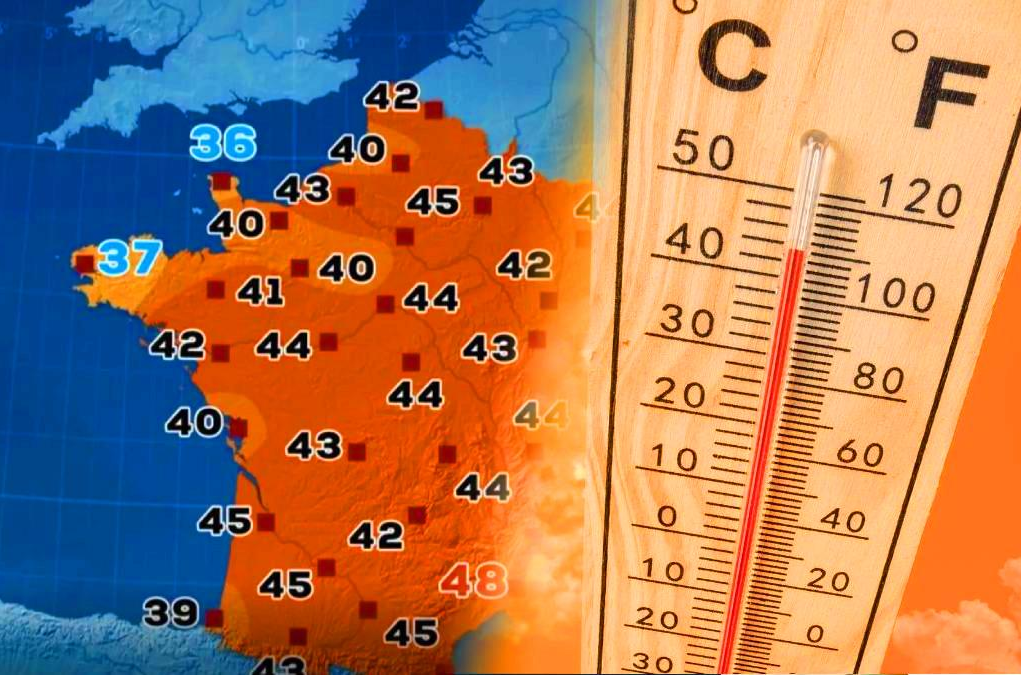

Les canicules constituent la forme la plus meurtrière du réchauffement climatique dans les pays industrialisés. En France, l’été 2003 a entraîné près de 15 000 décès supplémentaires, principalement parmi les personnes âgées, isolées ou dépendantes (source : Inserm). Plus récemment, l’été 2022 a provoqué environ 2 816 décès liés à la chaleur selon Santé publique France, dont une part significative aurait pu être évitée par une meilleure protection thermique des lieux de vie.

Ce ne sont pas les ménages les plus aisés qui souffrent le plus de la chaleur, mais bien les plus vulnérables : personnes âgées en perte d’autonomie, nourrissons, malades chroniques, travailleurs manuels exposés ou habitants de logements sociaux mal isolés, souvent situés dans des zones urbaines denses.

Dans ces contextes, la climatisation ne relève pas du confort mais de la survie. Aucune mesure passive comme le brassage d’air, l’isolation ou l’occultation ne permet de maintenir durablement une température intérieure compatible avec la santé humaine lors d’un épisode caniculaire prolongé.

❌ Idée reçue 2 : "On peut travailler sans problème quand il fait chaud"

La température ambiante est un facteur déterminant de productivité. Selon l’Organisation internationale du travail, l’Organisation mondiale de la santé et l’Institut national de recherche et de sécurité, au-delà de 32 °C, chaque degré supplémentaire entraîne une baisse de productivité comprise entre 2 et 5 %. Cette dégradation concerne aussi bien les environnements scolaires que professionnels.

Dès 26 °C maintenus dans la durée, les capacités cognitives déclinent. La concentration, la mémoire et les performances scolaires sont affectées, comme l’a démontré une étude de la Harvard Kennedy School publiée en 2018.

Dans les environnements industriels ou logistiques, la chaleur excessive augmente les accidents, les erreurs humaines et les arrêts maladie.

Même en environnement de bureau, les performances mentales chutent nettement au-delà de 30 °C, y compris en position sédentaire.

Au-delà des chiffres, certains exemples concrets illustrent l’impact économique majeur de la climatisation sur le développement. Le cas de Singapour est emblématique. Ce micro-État, situé en zone équatoriale, a bâti en quelques décennies l’une des économies les plus performantes du monde, dans un climat où les températures et l’humidité rendent le travail sans rafraîchissement quasi impossible. Lee Kuan Yew, son fondateur et ancien Premier ministre, le résumait ainsi :

« La climatisation est la clé du progrès. Elle a changé la nature de la civilisation. »

Sans climatisation, il n’y aurait pas eu de services administratifs efficaces, pas de marchés financiers dynamiques, pas d’éducation de masse, pas de tourisme ou d’industrialisation moderne dans un tel climat.

Ce constat vaut aussi pour la France face aux nouvelles réalités climatiques. Une salle de classe à 34 °C ou un open space sans ventilation n’est pas simplement inconfortable, c’est un obstacle au bon fonctionnement de l’économie, à l’efficacité des institutions et à l’égalité des chances.

❌ Idée reçue 3 : "La France n'a pas besoin de climatisation."

La France accuse aujourd’hui un retard notable en matière d’équipement en climatisation résidentielle. En 2024, selon les données de l’ADEME et de l’INSEE, seuls 25 % des logements en métropole disposent d’un système de climatisation, tous types confondus. À titre de comparaison, ce taux dépasse 60 % en Italie, en Espagne ou en Grèce, et atteint plus de 90 % aux États-Unis.

Pourtant, ce décalage ne s’explique ni par des facteurs économiques, la France étant l’une des premières puissances mondiales, ni par un retard technologique ou un climat particulièrement clément. Il est avant tout d’ordre culturel et idéologique.

Dès les années 1990, la climatisation a été perçue en France comme un symbole de consumérisme excessif, voire comme une importation du mode de vie nord-américain, considérée incompatible avec une politique de sobriété énergétique. Cette perception s’est consolidée au fil des décennies, à travers des discours publics où la climatisation était fréquemment décrite comme un « luxe égoïste » ou une « maladaptation au changement climatique », en opposition aux efforts de réduction des émissions de CO₂.

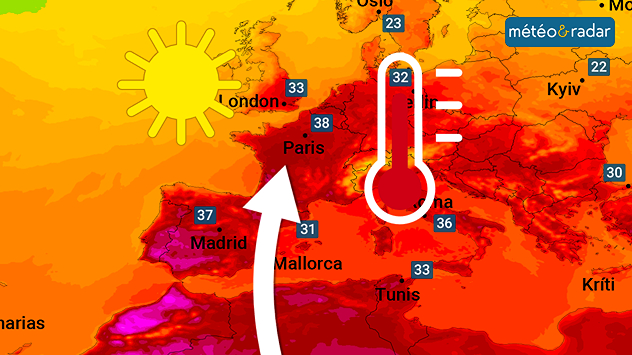

Or cette approche repose sur des prémisses aujourd’hui obsolètes. La réalité climatique française a profondément évolué. Les épisodes caniculaires sont plus fréquents, plus longs et plus intenses. En Île-de-France, on enregistre désormais en moyenne entre 25 et 35 jours par an au-dessus de 30 °C, contre moins de 10 dans les années 1980 (source : Météo-France, données climatiques 2023). À Marseille, Lyon ou Toulouse, ces seuils sont franchis durant une grande partie de l’été.

❌ Idée reçue 4 : "La climatisation consomme beaucoup trop d’énergie."

Ce cliché repose sur une perception datée des systèmes de climatisation, alors que les technologies modernes ont considérablement amélioré leur efficacité énergétique. En réalité, un climatiseur mural domestique récent de type split consomme en moyenne entre 0,8 et 1 kWh par heure de fonctionnement, soit l’équivalent d’un sèche-cheveux ou d’un four en mode éco, et nettement moins qu’un radiateur électrique.

À titre de comparaison :

- Une machine à laver consomme entre 1,2 et 1,5 kWh par cycle

- Un convecteur électrique consomme entre 1 et 2 kWh par heure

- Un sèche-linge utilise entre 2 et 3 kWh par cycle

Par ailleurs, lorsqu’elle est réversible, la climatisation peut avantageusement remplacer un système de chauffage électrique traditionnel. Grâce à un coefficient de performance (COP) de 3 à 5, elle délivre entre 3 et 5 kWh de froid ou de chaleur pour chaque kWh consommé. Ce rendement est bien supérieur à celui de la plupart des systèmes de chauffage domestiques, en particulier dans les logements anciens encore équipés de radiateurs à effet Joule.

Sur l’année, dans le cadre d’un usage combiné été/hiver, un climatiseur réversible consomme significativement moins d’énergie qu’un chauffage électrique classique, tout en assurant une meilleure régulation thermique.

Contrairement aux idées reçues, la climatisation ne constitue pas un gaspillage énergétique. C’est une solution rationnelle et compatible avec les objectifs de transition énergétique lorsqu’elle repose sur un mix électrique décarboné, comme c’est le cas en France grâce à l’énergie nucléaire, et qu’elle est utilisée de manière responsable.

❌ Idée reçue 5 : « La climatisation sert seulement pour deux mois d’été. »

Cette critique repose sur une vision obsolète de la climatisation, héritée des anciens modèles monofonctionnels. Aujourd’hui, la majorité des climatiseurs installés en France sont réversibles. Il s’agit en réalité de pompes à chaleur air/air capables à la fois de rafraîchir l’air en été et de chauffer en hiver.

Sur le plan technique, ces équipements affichent un coefficient de performance (COP) compris entre 3 et 5. Cela signifie que pour 1 kWh d’électricité consommé, ils restituent entre 3 et 5 kWh de chaleur ou de froid. À titre de comparaison, un radiateur électrique classique a un rendement de 1 pour 1. Le gain d’efficacité est donc très significatif.

En mode chauffage, une climatisation réversible consomme 3 à 4 fois moins qu’un convecteur électrique, tout en offrant une montée en température plus rapide, une régulation plus précise et une diffusion homogène de la chaleur. Ce gain d’efficacité se traduit concrètement par une baisse notable de la facture énergétique, notamment dans les logements anciens ou mal isolés.

En été, les modèles récents assurent un confort thermique stable avec une consommation moyenne de 0,8 à 1 kWh par heure pour un split mural domestique standard. Cela reste inférieur à la consommation d’un four, d’un sèche-linge ou d’une plaque à induction.

Par ailleurs, ces appareils sont aujourd’hui pilotables à distance, programmables, et intégrables dans des systèmes domotiques. Ils peuvent fonctionner en heures creuses, ou en complément d’une installation photovoltaïque, s’insérant parfaitement dans une logique de gestion intelligente et optimisée de l’énergie.

Enfin, le coût d’acquisition et d’installation d’une climatisation réversible est devenu compétitif. Pour un logement de taille moyenne, le budget total, incluant le matériel et la pose par un professionnel certifié, se situe entre 1 500 et 3 000 euros TTC. Cet investissement est généralement amorti en quelques années grâce aux économies réalisées sur le chauffage.

La climatisation réversible ne doit donc plus être perçue comme une dépense saisonnière ou superflue, mais comme un investissement durable, multifonctionnel, et cohérent avec les enjeux d’adaptation au climat. Elle contribue à la fois au confort thermique, à la performance énergétique du logement, et à la résilience face aux épisodes caniculaires. Et ce, toute l’année.

❌ Idée reçue 6 : "La climatisation produit de la chaleur et réchauffe l’extérieur."

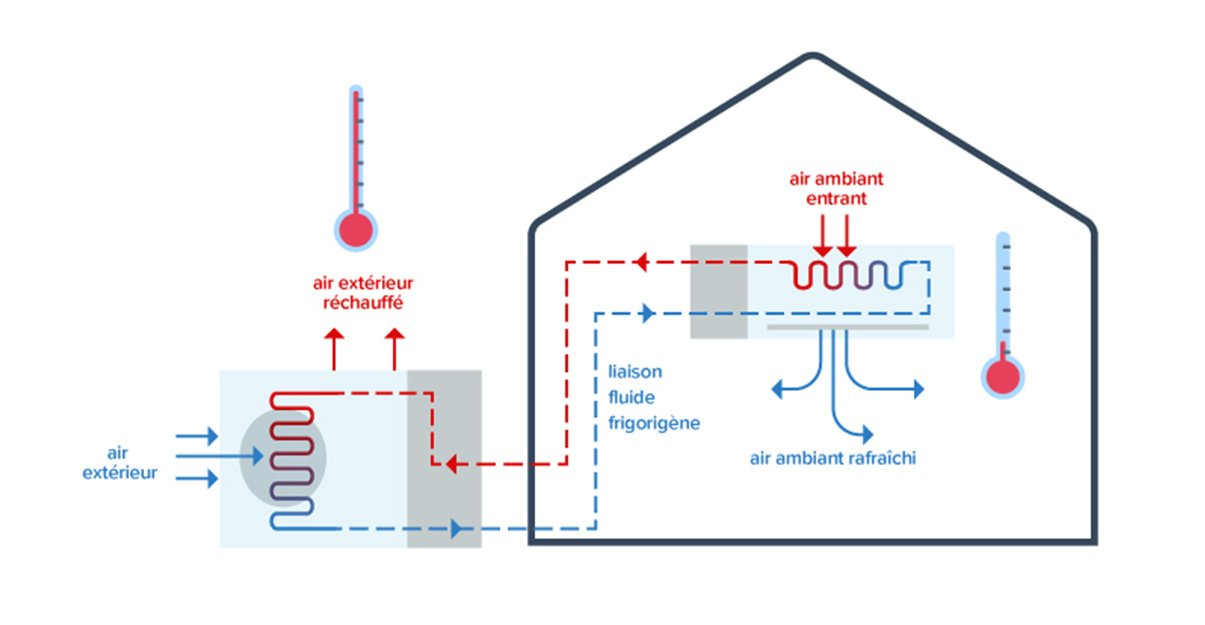

Il s’agit d’une confusion fréquente, mais inexacte sur le plan physique. Une climatisation ne crée pas de chaleur. Elle fonctionne, comme un réfrigérateur ou une pompe à chaleur, en déplaçant la chaleur d’un milieu à un autre.

Plus précisément, un climatiseur extrait l’énergie thermique de l’air intérieur et la transfère vers l’extérieur via un échangeur. Ce processus de déplacement thermique est neutre à l’échelle énergétique : il ne s’agit ni d’une création d’énergie, ni d’un ajout de chaleur nette dans l’environnement global. Il s’agit simplement de déplacer de la chaleur déjà existante.

L’effet secondaire de ce transfert, appelé rejet thermique, peut provoquer une élévation ponctuelle et temporaire de la température dans l’environnement immédiat de l’unité extérieure, notamment dans des rues étroites, denses, peu ventilées et peu végétalisées. Toutefois, cet effet est :

- Localisé : il se limite généralement à quelques mètres autour de l’unité extérieure

- Temporaire : les températures se rééquilibrent rapidement grâce aux échanges naturels (convection, rayonnement, circulation de l’air)

- Maîtrisable : l’impact peut être réduit par une implantation judicieuse des unités, l’ombrage, la végétalisation, ou encore l’optimisation du bâti

Les études menées en climat urbain montrent que, même dans des scénarios extrêmes, l’élévation locale de température due aux unités extérieures ne dépasse pas 1 à 2 °C dans les conditions les plus défavorables (source : CNRS, CSTB). Et cet effet ne concerne que des micro-zones, sans impact global sur le climat urbain ou la température moyenne d’un quartier bien conçu.

Il convient également de rappeler qu’absolument tout dispositif de refroidissement, qu’il s’agisse d’un réfrigérateur, d’un ordinateur ou d’un data center, rejette de la chaleur. Cela ne constitue ni une anomalie physique, ni un argument suffisant pour disqualifier la climatisation comme technologie.

Le véritable enjeu ne réside pas dans le rejet thermique en tant que tel, mais dans la qualité de l’urbanisme, la présence de ventilation naturelle, et la structure du bâti. Une ville dense, minéralisée, sans végétation ni circulation d’air, amplifie tous les phénomènes thermiques, qu’ils soient d’origine humaine ou solaire.

❌ Idée reçue 7 : "Utiliser une clim pollue."

Cet argument, souvent repris sans nuance, ne tient pas compte des spécificités du système énergétique français. En effet, la France dispose de l’un des mix électriques les plus décarbonés au monde. Selon RTE (Réseau de Transport d’Électricité), entre 94 et 98 % de l’électricité produite en France est d’origine non fossile, grâce à une combinaison de nucléaire (environ 63 %), d’hydraulique (11 à 12 %) et d’énergies renouvelables intermittentes telles que l’éolien et le solaire.

Contrairement à des pays fortement dépendants du charbon ou du gaz, comme la Chine, l’Inde ou l’Allemagne, l’utilisation d’un climatiseur en France génère peu d’émissions de CO₂. En moyenne, 1 kWh produit en France émet moins de 50 g de CO₂, contre plus de 400 g en Allemagne et jusqu’à 800 g en Pologne.

Ce profil énergétique permet non seulement de limiter fortement l’empreinte carbone individuelle liée à l’usage d’un appareil de climatisation, mais il ouvre aussi des opportunités d’optimisation énergétique à l’échelle collective.

En période estivale, notamment en milieu de journée, la France est régulièrement en situation de surproduction électrique, en raison de la forte production photovoltaïque couplée à une demande réduite (bureaux fermés, industrie ralentie). Ces excédents peuvent entraîner :

- Des prix négatifs sur les marchés de gros, où EDF peut être amené à payer pour réduire sa production,

- Du délestage, c’est-à-dire l’arrêt contraint d’installations solaires ou nucléaires,

- Un gaspillage de capacité disponible non valorisée.

Dans ce contexte, la climatisation, lorsqu’elle est bien pilotée, représente une solution intelligente pour valoriser ces surplus d’électricité verte. Elle peut jouer un rôle d’outil d’équilibrage du réseau, particulièrement si les équipements sont programmés pour fonctionner durant les heures de forte production (par exemple entre 12 h et 16 h), ou couplés à des systèmes de gestion énergétique intelligents.

En d’autres termes, la climatisation en France est un levier de flexibilité et de valorisation du mix bas-carbone existant.

Elle pourrait, si elle était mieux intégrée aux politiques d’aménagement, soulager les établissements les plus exposés (écoles, hôpitaux, logements sociaux) sans alourdir l’empreinte carbone nationale, à condition de dépasser les dogmes.

❌ Idée reçue 8 : « Les climatiseurs rejettent des gaz à effet de serre. »

Cette affirmation est trompeuse, car elle laisse entendre que les climatiseurs émettent en continu des gaz polluants dans l’atmosphère. En réalité, les gaz frigorigènes contenus dans les climatiseurs modernes ne participent pas au refroidissement par combustion ou émission, mais uniquement par transfert thermique dans un circuit fermé.

Ces gaz sont enfermés dans des circuits hermétiques à haute pression. Aucune émission ne survient lors du fonctionnement normal de l’appareil. Le seul risque d’émission se présente en cas de fuite accidentelle ou lors d’une manipulation inappropriée, notamment à l’installation ou en fin de vie du matériel.

C’est pourquoi l’Union européenne a instauré un cadre réglementaire strict, notamment le règlement F-Gas, qui encadre la vente, l’usage et le recyclage des gaz à fort potentiel de réchauffement global (GWP – Global Warming Potential). L’objectif est de réduire de 79 % d’ici 2030 l’utilisation des gaz fluorés à fort GWP, en particulier les HFC de première génération.

Aujourd’hui, les climatiseurs modernes utilisent déjà des fluides à faible impact climatique, tels que :

- Le R-32, avec un GWP de 675, soit près de 70 % de moins que le R-410A utilisé massivement dans les années 2000 ;

- Le propane (R-290), un hydrocarbure naturel avec un GWP de 3 ;

- Le dioxyde de carbone (R-744), dont le GWP est de 1, totalement neutre sur ce plan.

Ces nouvelles générations de fluides sont désormais la norme pour les équipements individuels ou tertiaires, et leur usage est en constante progression.

Par ailleurs, la plupart des fabricants ont intégré des systèmes de sécurité, de détection de fuites et de pilotage intelligent afin de prévenir tout relâchement accidentel. La maintenance doit être assurée par des professionnels certifiés, détenteurs de l’attestation de capacité F-Gas.

❌ Idée reçue 9 : "De toute façon seuls les riches peuvent s'équiper."

C’est l’un des paradoxes les plus marquants du débat. Alors que les ménages les plus modestes sont les plus exposés aux effets délétères de la chaleur, ce sont aussi ceux qui rencontrent le plus d’obstacles pour accéder à la climatisation.

En zone urbaine dense, les populations vulnérables — familles à faibles revenus, personnes âgées isolées, habitants de logements sociaux — résident souvent dans des immeubles anciens, mal isolés, sans végétalisation ni ventilation naturelle, ce qui amplifie l’effet d’îlot de chaleur urbain. Or, dans ces situations, la climatisation est souvent la seule mesure d’adaptation immédiate réellement efficace.

Mais l’accès est entravé, non par un manque de volonté, mais par un empilement de freins réglementaires, techniques et administratifs :

- Les règlements de copropriété interdisent fréquemment la pose de blocs extérieurs en façade, au nom de l’homogénéité architecturale,

- Les syndics refusent les installations individuelles sur les murs visibles ou les toitures,

- Les mairies opposent des refus d’autorisation, même pour des installations discrètes, en invoquant des motifs esthétiques ou patrimoniaux,

- La réglementation impose que l’installation d’un climatiseur split soit réalisée par un professionnel certifié F-Gas, ce qui exclut toute pose autonome même après achat légal d’un appareil en ligne.

Résultat : des milliers de foyers suffoquent chaque été dans des logements surchauffés, non pas faute de moyens, mais à cause de blocages administratifs ou de normes déconnectées des enjeux sanitaires.

❌ Idée reçue 10 : « Climatiser les écoles coûterait trop cher. Il faudrait 10 millions d’euros. »

Cet argument, invoqué pour justifier l’inaction, est infondé et largement exagéré.

Les chiffres sont clairs. Pour une école élémentaire de taille moyenne, comptant entre 6 et 10 classes, le coût total d’une installation de climatisation réversible, incluant l’achat, la pose et la mise en service par un professionnel agréé , se situe entre 30 000 et 50 000 euros TTC, selon les devis observés par les collectivités territoriales.

Même en incluant les frais d’entretien et de consommation électrique sur dix ans, on reste très loin des montants fantaisistes avancés par certains responsables politiques. Par exemple, Jacques Baudrier, adjoint à la mairie de Paris, déclarait récemment qu’il faudrait « 10 millions d’euros pour climatiser les écoles parisiennes », un chiffre manifestement erroné.

Il y a 273 écoles primaires publiques à Paris. Si l’on appliquait le raisonnement de M. Baudrier, cela reviendrait à plus de 36 000 euros par classe, ou supposer qu’une école moyenne fait 100 000 m², ce qui est absurde.

En réalité, le coût moyen par mètre carré pour une climatisation réversible haut de gamme se situe entre 100 et 150 euros. Pour un établissement de 500 à 700 m², cela représente un budget global de 50 000 à 100 000 euros, un montant tout à fait compatible avec les capacités d’investissement d’une commune, en particulier si l’on tient compte des cofinancements régionaux ou des aides à l’adaptation climatique.

❌ Idée reçue 11 : « L’isolation suffit face aux chaleurs, il n’y a pas besoin de climatiser »

L’opposition systématique entre isolation et climatisation repose sur un faux dilemme. L’isolation thermique est une composante indispensable de la performance énergétique d’un bâtiment, mais elle ne constitue en aucun cas une réponse suffisante aux vagues de chaleur intenses et prolongées.

D’un point de vue technique, l’isolation ralentit les échanges thermiques avec l’extérieur par conduction, convection et rayonnement. Elle permet de conserver plus longtemps une température intérieure stable. En hiver, c’est un atout majeur. En été, cela peut devenir un piège thermique.

En effet, même dans une pièce parfaitement isolée, la chaleur interne continue de s’accumuler, car aucune énergie ne s’évacue naturellement sans un flux sortant actif. Or, dans tout logement occupé, des sources de chaleur sont constamment présentes :

- Un être humain au repos émet environ 100 watts de chaleur,

- L’utilisation d’équipements électroniques, comme les ordinateurs, télévisions ou chargeurs, génère de la chaleur,

- La cuisson, l’éclairage et les appareils électroménagers contribuent aux apports thermiques internes,

- Le rayonnement solaire traverse les vitrages, même performants, et réchauffe les surfaces.

Résultat : sans ventilation mécanique ou système de rafraîchissement actif, la température intérieure augmente mécaniquement, même dans un logement neuf ou rénové. Cette montée en température est lente, mais continue. Lors de canicules de plusieurs jours, les logements dits « BBC » (bâtiment basse consommation) peuvent atteindre des niveaux de chaleur insupportables.

Sur le plan opérationnel, l’isolation thermique du parc résidentiel est un chantier de plusieurs décennies. Selon l’Observatoire national de la rénovation énergétique, moins de 1 % du parc est rénové de manière performante chaque année. Même en mobilisant des moyens considérables, la majorité des logements resteront vulnérables à la chaleur pendant encore des années.

Surtout, les vagues de chaleur sont déjà là. On ne peut pas demander à des millions de ménages d’attendre que les rénovations soient terminées pour accéder à un minimum de confort thermique.

Dans ce contexte, la climatisation ne s’oppose pas à l’isolation, elle la complète. C’est une réponse immédiate à un danger immédiat, tandis que l’isolation constitue une solution structurelle de moyen et long terme.

Conclusion

Face à l’intensification des épisodes caniculaires et aux nouveaux défis climatiques, la climatisation ne doit plus être considérée comme un simple confort ou comme un luxe énergétique irresponsable. Les idées reçues qui l’entourent, souvent fondées sur des perceptions obsolètes ou des amalgames, méritent d’être déconstruites.

La climatisation moderne, notamment réversible, représente un outil essentiel de santé publique, de confort et de productivité. Elle complète efficacement les stratégies d’isolation et de rénovation énergétique, offrant une réponse immédiate face à des dangers concrets. Les systèmes récents sont plus performants, moins consommateurs d’énergie, à faible impact climatique, tout en s’intégrant dans un mix électrique français parmi les plus décarbonés au monde.

Pourtant, des freins réglementaires, culturels et techniques freinent encore son déploiement, particulièrement auprès des populations les plus vulnérables qui en ont le plus besoin. Il est impératif de repenser les politiques d’aménagement, d’assouplir les cadres normatifs, et de promouvoir des solutions intelligentes et accessibles.

La climatisation, bien conçue, pilotée et intégrée, n’est pas un obstacle mais un levier de la transition énergétique et climatique. Elle participe à la résilience de nos territoires, à la protection des plus fragiles, et à la performance économique de nos sociétés. Reconnaître sa place dans l’adaptation aux nouvelles réalités climatiques est une nécessité urgente et une responsabilité collective.

Merci.